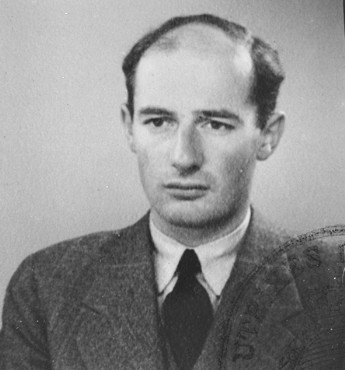

Raoul Wallenberg aurait eu 113 ans ce 4 août et le mystère autour de la disparition de ce Juste parmi les Nations reste entier.

Issu d’une famille suédoise protestante aisée et influente, active dans la banque, la diplomatie et l’industrie, Wallenberg fut élevé par son grand-père maternel après la mort prématurée de son père. Humaniste convaincu, il fut confronté très tôt à la souffrance des réfugiés juifs lors de ses missions professionnelles, notamment en Afrique du Sud, à Haïfa et en Europe occupée.

En 1944, après que l’Allemagne nazie envahit la Hongrie, la situation des Juifs hongrois se détériora brutalement : en quelques semaines, 400.000 d’entre eux furent déportés à Auschwitz. Face à l’urgence, les États-Unis et la Suède mirent sur pied une mission spéciale de sauvetage. À la demande du diplomate suédois Per Anger et du financier juif Koloman Lauer, Raoul Wallenberg fut nommé à la tête de cette mission.

Avant son départ, il exigea des pouvoirs étendus : statut diplomatique officiel, budget conséquent, autorisation d’utiliser les infrastructures suédoises pour protéger les Juifs, et même le droit de verser des pots-de-vin. Ces demandes furent exceptionnellement approuvées au plus haut niveau du gouvernement suédois, avec l’accord du roi.

Wallenberg arriva à Budapest le 9 juillet 1944, alors qu’il ne restait plus que 200.000 Juifs dans la ville. Il mit rapidement en place un système ingénieux de « passeports de protection » suédois, des documents à l’apparence officielle qui permirent de sauver directement au moins 20.000 personnes – et indirectement jusqu’à 100.000.

Il ouvrit environ 30 maisons protégées arborant le drapeau suédois, négocia personnellement avec les autorités nazies et hongroises, affronta même Adolf Eichmann, usa de menaces, de pots-de-vin et de manœuvres audacieuses pour arracher les victimes aux convois de la mort.

Le 17 janvier 1945, juste après la libération de Budapest par l’Armée rouge, Wallenberg fut arrêté par les Soviétiques avec son chauffeur, alors qu’il tentait de contacter les nouvelles autorités. Il fut transféré à Moscou, incarcéré à la prison de Lubyanka, puis à Lefortovo – et, selon certains témoignages, probablement envoyé dans un goulag en Sibérie.

Pendant des années, sa famille et les gouvernements occidentaux cherchèrent à obtenir des informations. Ce n’est qu’en 1957 que l’URSS publia un document affirmant qu’il était mort le 17 juillet 1947 d’une crise cardiaque. Mais d’anciens codétenus rapportèrent l’avoir vu vivant bien après cette date.

Après l’effondrement de l’URSS, la Suède et la Russie créèrent une commission d’enquête conjointe. En 2001, elles publièrent deux rapports divergents : les Suédois déclarèrent que le sort de Wallenberg restait inconnu, tandis que les Russes maintinrent qu’il était mort en 1947 – sans preuve définitive.

En 2016, un journal d’un ancien chef du KGB révéla que Wallenberg aurait été exécuté sur ordre direct de Staline, pour en avoir trop su sur les relations secrètes entre l’URSS et des nazis réfugiés en Amérique du Sud. La Russie n’a jamais confirmé cette thèse.

Raoul Wallenberg est reconnu comme « Juste parmi les Nations » par Yad Vashem. Des rues, monuments, écoles et places portent son nom en Israël et dans des dizaines de pays. Il est citoyen d’honneur d’Israël, des États-Unis, du Canada et de plusieurs autres pays.

Mais derrière les hommages demeure une douleur non résolue : qu’est-il devenu ? Pourquoi l’avoir fait disparaître ? Et surtout – pourquoi le silence perdure-t-il ? En 1979, sa mère et son beau-père, rongés par l’incertitude, mirent fin à leurs jours à deux jours d’intervalle.

Wallenberg n’était ni soldat, ni espion, ni chef d’État. Il était un homme ordinaire, animé d’une foi inébranlable en la dignité humaine. Il a prouvé que l’on n’a pas besoin d’armes pour être un héros. En pleine guerre, au cœur de la Shoah, il a choisi d’agir. Il a sauvé des vies, défié les bourreaux, et payé le prix ultime.

Merci à Kountrass de penser à évoquer sa mémoire bénie.