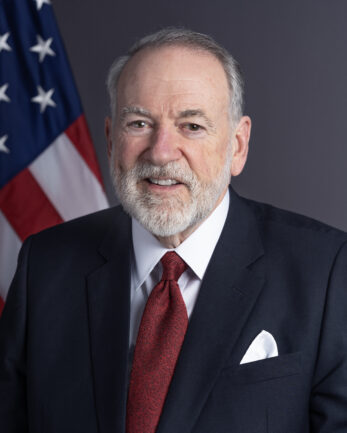

Alors que des rumeurs d’accord circulent sur une possible libération de dix otages israéliens contre un cessez-le-feu limité, l’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a livré un message sans ambiguïté. Dans un entretien accordé au Jerusalem Post, il a endossé la position du président Donald Trump : la libération des captifs ne surviendra que si le Hamas est « affronté et détruit ». À ses yeux, toute autre voie ne ferait que prolonger une impasse déjà vieille de vingt-deux mois.

L’ambassadeur s’est par ailleurs appuyé sur les récentes images diffusées de captifs amaigris pour dresser un constat sombre. Il évoque « une vidéo déchirante », où un otage apparaît contraint de creuser sa propre tombe, et souligne la durée de la captivité : « vingt-deux mois, c’est très long ». Dans cette perspective, la pression militaire est présentée comme un préalable aux avancées humanitaires.

Interrogé sur le rôle des médiateurs régionaux, Huckabee relève une implication « déterminante » de l’Égypte dans la relance des pourparlers du Caire. Il se montre plus circonspect vis-à-vis du Qatar, qu’il estime « moins engagé qu’il ne le dit », tout en reconnaissant la reprise des discussions. Une source proche du dossier citée par le Post indique d’ailleurs que le Hamas aurait, lundi, accepté en principe une proposition prévoyant la libération de dix otages vivants en échange d’un cessez-le-feu de soixante jours et de la libération de 150 prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité. Huckabee répond qu’il serait « ravi » de voir une telle issue, mais doute de la sincérité du mouvement, qu’il qualifie de « non-État » et d’« organisation terroriste ».

La trame qui se dessine est celle d’un rapport de forces assumé. Pour Washington, tel que le décrit Huckabee, la séquence actuelle ne se résout pas par des gestes partiels mais par une contrainte stratégique visant à priver durablement le Hamas de sa capacité de nuisance. Cette approche s’articule autour de trois leviers : 1) une pression militaire soutenue ; 2) des médiations régionales orientées vers des résultats vérifiables (libérations effectives, cessation des tirs) ; 3) la réduction des incitations politiques dont le Hamas pourrait tirer profit sur la scène internationale.

Dans ce cadre, la controverse avec certains partenaires européens porte moins sur l’objectif final — la libération des otages et la stabilité régionale — que sur la méthode et la séquence. Les partisans d’une reconnaissance graduelle d’un État palestinien y voient un moyen de réinscrire la perspective politique. Huckabee, lui, y voit un signal mal calibré qui récompenserait la violence du 7 octobre et déplacerait le centre de gravité de la négociation. Le débat s’enracine donc dans un dilemme classique des conflits asymétriques : faut-il d’abord neutraliser l’acteur armé pour libérer la voie politique, ou ouvrir des horizons politiques pour réduire l’attrait de la lutte armée ?

Qu’on souscrive ou non à ce diagnostic, l’interview de l’ambassadeur apporte une clarté sur l’axe américain tel qu’il le porte à Jérusalem : priorité à la contrainte sur le Hamas, suspicion envers les signaux politiques jugés prématurés, et reconnaissance d’un rôle clé pour l’Égypte — et, dans une moindre mesure, pour le Qatar — dans l’ingénierie des échanges. En filigrane, une conviction : la libération des otages ne sera pas l’effet d’un compromis fragile, mais la conséquence d’un rapport de forces stabilisé.