La France a mis en avant une initiative de reconnaissance d’un État palestinien, portée par Emmanuel Macron au printemps puis concrétisée politiquement à la rentrée diplomatique. L’Élysée présente ce choix comme un « pas utile » vers la stabilisation. Pourtant, les enchaînements probables sur le terrain — notamment en Judée-Samarie — imposent une lecture prudente : loin d’apaiser, cette dynamique peut en réalité encourager les acteurs violents à tester davantage les seuils de tolérance sécuritaire.

Les tenants de la reconnaissance conditionnelle objecteront que « tout dépendra de l’AP ». Mais l’Autorité traverse une crise d’efficacité et de légitimité. Les critiques visent à la fois la corruption, la glorification de la violence via des systèmes de rémunération controversés, et l’incapacité à imposer la loi dans des poches entières sous responsabilité nominale. Rappeler que l’AP a perdu Gaza en 2007 au profit du Hamas n’est pas un trait d’archives : c’est un avertissement opérationnel. Quand Mahmoud Abbas promet, à l’ONU, que « le Hamas ne participera pas au gouvernement » et qu’il « remettra les armes », le réel rappelle que les mots ne désarment pas les factions.

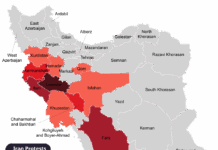

Surtout, la courbe des menaces évolue. Ces dernières semaines, les forces de sécurité israéliennes ont mis au jour des tentatives de production et de lancement de roquettes depuis la région de Ramallah et de Tulkarem. Le signal est clair : la logique d’« innovation locale » — fabrication artisanale, savoir-faire transféré, composants détournés — cherche à convertir la Cisjordanie en front balistique intermittent. Dans un tel contexte, une reconnaissance à haute portée symbolique peut être perçue comme un parapluie politique, voire comme une fenêtre d’opportunité pour intensifier les essais, la contrebande de pièces et la communication triomphaliste.

Il existe en outre un effet judiciaire collatéral : une reconnaissance, même « déclaratoire », peut renforcer la capacité d’action contre Israël dans des enceintes internationales et judiciarisées, compliquant la légitime défense quotidienne (arrestations préventives, saisies d’ateliers clandestins, interdictons d’entrées de biens à double usage). En langage de sécurité, on appellerait cela une friction supplémentaire : plus de contraintes procédurales, alors même que les menaces s’hybrident.

1) constance sécuritaire (« business as usual » sans se laisser dicter le tempo par la symbolique diplomatique) ;

2) étanchéité logistique (zéro tolérance sur les intrants à double usage dans les zones à risques) ;

3) clarté stratégique : toute zone qui adopte le comportement de Gaza finira par en subir les effets — démantèlement systématique des capacités, puis normalisation graduelle, pas l’inverse. Sur le plan politico-diplomatique, Israël peut aussi cesser de traiter comme « médiateurs » les États ayant choisi de trancher symboliquement au milieu d’une guerre ; coopérer, oui ; déléguer sa sécurité, non.

Au fond, la rhétorique de paix ne suffit pas. La paix est un effet d’un rapport de forces assaini, d’un désarmement vérifiable et d’une gouvernance palestinienne réellement redevable. Sans ces préalables, le symbole devient carburant — et la « désescalade » promise, une pente vers l’incendie.

Jforum.fr