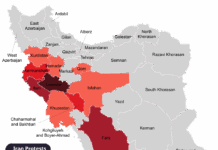

Près de deux ans après le déclenchement de la guerre lancée par Israël pour démanteler le Hamas à la suite des attaques du 7 octobre, le mouvement islamiste conserve les leviers essentiels du pouvoir dans la bande de Gaza. Malgré la destruction d’infrastructures, l’élimination de cadres de premier plan et un blocus persistant, il continue de gouverner des zones, de mener des opérations et de verser — au moins partiellement — des rémunérations à ses membres. Cette endurance n’a rien d’accidentel : elle tient à un ancrage sociopolitique ancien, à une adaptation militaire pragmatique et à des circuits financiers reconfigurés pour fonctionner dans l’extrême pénurie.

Ce diagnostic recoupe celui d’Ihsan Ataya, haut responsable du Jihad islamique palestinien, qui insiste sur la combinaison d’un engagement idéologique et d’une mécanique interne disciplinée. Selon lui, le Hamas a maintenu un ordre minimal, même sous bombardements et pénuries, en s’appuyant sur un appareil de sécurité resserré et des procédures opératoires strictes.

Sur le plan militaire, la mue est nette. Exit les bataillons visibles des précédents cycles de confrontation : depuis la mi-2024, le Hamas privilégie une doctrine d’usure, avec des cellules réduites — trois à sept combattants — spécialisées dans l’embuscade urbaine, le piégeage d’axes et des frappes opportunistes. Cette micro-structuration vise à survivre à la supériorité aérienne et aux incursions terrestres israéliennes, tout en conservant une capacité de nuisance diffuse. Les commandants de terrain, bien que traqués, continuent d’orienter des actions coordonnées, signe qu’un minimum de communication tactique subsiste. La permanence du réseau souterrain — tunnels de liaison, caches, dépôts — reste le socle de cette agilité : il permet mouvements, acheminement d’armes et circulation de cadres malgré les frappes.

Cette architecture — maillage social, guérilla de proximité, trésorerie de survie — alimente une stratégie à long terme : l’érosion du camp adverse. L’objectif déclaré est d’augmenter le coût militaire, économique et politique pour Israël jusqu’au point où la poursuite de la guerre deviendrait insoutenable. En l’absence d’horizon politique crédible et de percées dans les discussions de cessez-le-feu, cette « guerre d’usure » est perçue par les dirigeants du mouvement comme l’unique voie viable pour conserver leviers et visibilité.

Reste un paradoxe : le Hamas est affaibli, mais debout. Sa force ne réside pas tant dans des victoires spectaculaires que dans sa capacité à absorber les chocs, à remplacer ses pertes, à rester inséré dans le quotidien des habitants — par des services, une idéologie mobilisatrice et une logistique souterraine. Tant que ces trois piliers tiendront, il demeurera un acteur incontournable à Gaza, capable de gouverner des portions du territoire, de combattre par à-coups et d’entretenir ses réseaux, malgré des contraintes que beaucoup jugeraient ingouvernables.

Jforum.fr